摘要:该文以福建省肿瘤医院内湖为研究处理对象,采用包括人工复氧、水生植物净化和鱼类控藻生物操纵的综合生态修复技术治理其内湖劣V类水。近三年的综合生态修复结果表明,修复后DO恢复到5.8 mg/L以上,BOD5、 CODcr和NH4+一N分别削减92.3% 、72.9% 和99.6% ,藻类总量大大减少,湖底淤泥厚度由原来的0.35—0.5m削减为0.2—0.3m,部分水质指标接近地表水I类水质标准。

关键词:人工复氧;水生植物净化;生物操纵技术;原位修复

1 内湖整治前基本情况及存在问题

福建省肿瘤医院内湖原为福州市城区内河凤坂河的支流,自院区西南角蜿蜒贯穿至东北角汇入凤坂河,交汇处由升降式闸板阀隔断,使其成为内湖。内湖现长约180m,水面面积2550m2,受凤坂河水位影响,目前水深仅1.0—1.5 m,总水量约3000m3。内湖承担院区雨水蓄积和排涝功能,更为重要的是和沿岸的绿色景观配合构成医院景观主轴,是极其稀缺和不可复制的风景线。

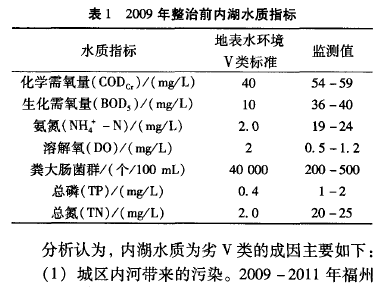

2009年5月至7月,委托检测机构对内湖水样进行了多点多次抽检后发现,内湖水质属劣V类(见表1),蓝藻过多,河水水色偏绿,透明度低,有腥臭味,底部淤泥最厚处淤积达0.5m。

分析认为,内湖水质为劣V类的成因主要如下:

(1)城区内河带来的污染。2009—2011年福州市发布的环境公报显示,风坂河水质长期处于地表水劣V类标准,该河河水通过地下河床等不断渗入污染着内湖。

(2)院区管网渗漏的污染。由于历史原因,内湖东侧的生活区虽几经规划改造,仍不可避免地存在污废水渗漏至内湖。

(3)落叶等腐殖物的污染。内湖两岸种植有36株榕树,最大树龄约25年,平均高度10m,最大胸径约1.1m,河面上方枝叶茂密,大量落叶落入湖中,腐败后产生的营养物加重了湖水的富营养化。

2 综合生态修复技术的路径遴选

医院内湖相对封闭,邻近河流水质不佳,通过引水冲污的方式不具可行性。根据内湖水质特点、污染源特征,结合整治目标、施工难度和资金安排,通过方案筛选、论证,确定湖水治理采用人工复氧、水生植物浮床净化和鱼类控藻生物操纵的综合生态修复技术。

2.1 人工复氧净化水质的机理和适用范围

水体的溶解氧是反映水体受污染程度的一个重要指标。水中微生物依靠消耗溶解氧以好氧方式分解受污染水体中的有机物,而大气中的氧也能不断地溶解到水中,以补充消耗掉的氧。若水体污染程度太严重,水中有机物含量过高,溶解氧的消耗超过大气复氧速度,水体溶解氧将逐渐下降乃至耗尽,有机物的分解方式便转为厌氧分解。厌氧分解产生的二价硫(S2-)和铁离子(Fe2+)形成硫化亚铁(FeS)沉淀而造成黑色沉积,并产生H2S臭味。由此可知,溶解氧在河水自净过程中起着重要的作用。

一条水流湍急且带有许多急弯和跌水的河道依靠水流紊动的增加,可改进氧的传递和扩散,对污染负荷的去除率可达到水流滞缓河流的10—15倍。但对于水流滞缓的河流,单靠大气复氧,河水的自净过程将非常缓慢。通过人工复氧,可提高水体中好氧微生物降解有机物的能力。对黑臭河流进行人工复氧,还能迅速氧化有机物厌氧降解时产生的H2S及FeS等致黑、臭物质,有效改善或缓解黑臭现象,使河道上层底泥中还原性物质得到氧化或被好氧生物降解. 。目前,如德国的鲁尔河、萨尔河,英国的泰晤士河、特伦特河,美国的圣克鲁斯港、密西西比河,重庆的桃花溪,上海的苏州河等为改善水体的缺氧状态均装设了曝气装置。人工复氧技术广泛适用于各种规模体量的池塘、溪流、湖泊、河流、港口等受污染水体。

2.2 水生植物净化水质的机理

(1)吸附、过滤、沉淀作用。水生植物生长旺盛,根系发达,与水体接触形成大面积密集的过滤层。水流缓慢时,重金属和悬浮颗粒被阻隔而沉降,防止其随水流失。同时又在其表面进行离子交换、整合、吸附、沉淀等,不溶性胶体为根系吸附,凝集的菌胶团把悬浮性的有机物和新陈代谢产物沉降下来。

(2)吸收作用。高等水生植物在生长过程中通过吸收、利用水中大量的N、P、CO2和有机物等营养物质,达到净化水体的作用。它们不仅通过根部吸收沉积物中的营养盐,还可以通过茎叶吸收水中的营养盐;水生植物还能通过根系分泌的特殊有机物从周围环境中交换吸附重金属。将富集了大量污染物的植物体从水体中移出后,即可达到较好的净化水体效果。

(3)微生物的辅助作用。水生植物通过植株枝条和根系的气体传输、释放作用,能将光合作用产生的02或大气中的O2输送至根系。其中一部分通过根系向根区释放,在周围形成氧化态的微环境,加强了根区好氧微生物的生长和繁殖,促进了其对有机物的分解,还有助于硝化菌和反硝化菌的生长,并进行强烈的反硝化反应,最终一部分NH4+一N以N2的形式去除。因此植物的生理代谢活动直接关系到污染物的降解。

(4)对有害藻类的抑制作用。水生植物与浮游藻类竞争营养物质以及所需的光热条件,同时分泌出抑藻物质,破坏藻类正常的生理代谢功能,迫使藻类死亡,以防止其带来的毒素。

2.3 鱼类控藻生物操纵技术对水质净化作用

生物操纵技术(biomanipulation)是1975年由Shapiro等提出的恢复方法,即通过去除食浮游生物性鱼类或添加肉食性鱼类来降低浮游生物食性的数量,调控浮游动物的群落结构,使浮游动物的生物量增加和体型增大,提高浮游动物对浮游植物的摄食效率,降低浮游植物的数量。除了利用凶猛鱼类控制藻类过量生长的经典生物操纵以外,还有利用滤食性鱼类和浮游动物直接摄食浮游植物的非经典生物操纵。刘建康和谢平等人在武汉东湖及其他一些实践证明,鲢、鳙鱼和淡水软体动物等底栖动物有滤食浮游藻类或刮食着生藻类的作用,可促进河湖生态系统物质循环,并论证得出鲢、鳙控制武汉东湖水华的有效密度在33—69g/m3范围内。根据王金鑫所作的鱼类对水体中藻类控制作用的研究,藻类数量受到许多因素影响,如放养模式、放养密度、放养时浮游植物的群落结构、湖泊类型(不同地域、形态)等,一个水体使用的操纵方法很可能不适用于另一个水体。因此放养多少密度的鱼类以控制不同水体中的藻类需要经过长期的观测和研究。

3 综合生态修复技术的实践

3.1 人工复氧技术方案选择

3.1.1 复氧系统确定

医院内湖相对封闭,面积较小,属单位内景观河道,人工复氧采用鼓风机一微孔曝气系统。该系统由鼓风机和微孔曝气器组成,被广泛应用于城市生活污水和工业废水的好氧生化处理工艺中,投资成本比纯氧增氧系统、叶轮吸气推流式曝气器和水下射流曝气设备等低,技术成熟,适合作为小规模河道复氧方案。内湖无承担航运活动,不会影响到河底曝气系统。受潮汐作用,内湖水位变化范围在1.5—2.0m之间,对鼓风机风压的要求不高。

耕水机是用漂浮于水面表层的旋转划水浆,使水沿径向排出,形成底层水流的上升而构成旋流的装置。它是利用物理的方法使被污染的水体形成流动和循环,充分利用风能、太阳能及被激活的水底生物能,通过曝气、空气接触、紫外线照射、藻类光合作用等途径,增加整个水体的溶氧量。耕水机理论作用范围较大,但内湖形态狭长,对耕水机效果有所影响,故选择在内湖前段及后段各设置l台移动使用,电功率合计100W,作用范围约300m 。同时,在内湖设置以潜水泵为主的简易水交换系统,使湖水在溶氧高区和低区之间进行交换,以达到水体溶氧均匀的目的。

3.1.2 鼓风机一微孔曝气系统气量计算

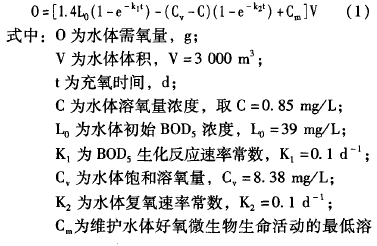

对于河流等流动水体需氧量的计算,上海市环境科学研究院曾在苏州河曝气复氧工程方案研究中建立了一种简便的组合式推流反应器模型。该模型是将河流近似地看作多个推流式反应器的串联组合,在充分利用河道现有水质、水力资料的基础上,对相关边界条件作了合理简化和假设后,综合考虑了还原物质耗氧、有机物耗氧、硝化耗氧、底泥耗氧等耗氧作用和大气复氧、藻类光合作用复氧等复氧作用而建立起来的。对小型静止水体(如公园、居住小区的景观湖泊或池塘),由于其面积较小、水深较浅,且外界输入污染负荷一般较小,可以采用基于一级反应的箱式模型。医院内湖符合箱式模型适用条件,为方便起见,只考虑有机物生化降解与大气复氧作用,数据取值条件统一为温度25℃,则:

3.2 水生植物选择

水生植物选择时,既要从园林生态景观角度注重视觉效果和美学价值,又要兼顾水质净化能力等生态功能,这样才能实现内湖的生态多样性,丰富水环境空间,形成具有较强的水质净化能力及和谐的景观效果。周遗品等人以铜钱草为试材进行培养,其对高质量浓度(CODcr:287.21mg/L,TN:14.68mg/L,TP:3.87 mg/L)、中质量浓度(CODcr:191.62mg/L,TN:9.69mg/L,TP:2.74mg/L)和低质量浓度(CODcr:139.24mg/L,TN:6.94 mg/L,TP:1.46 mg/L)城市生活污水中CODcr的去除率分别为94.99% 、84.97% 和88.71% ,对TN的去除率分别为76.85%、65.24%和57.34% ,对TP的去除率分别为92.17% 、84.71%和73.24% ,且均生长良好;铜钱草与凤眼莲相比处于可控范围,可作为城市生活污水治理的优良物种 。

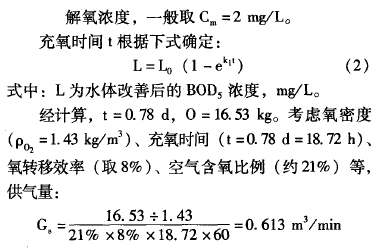

综合以上因素及原则,在根据景观需求制作成不同的形状和规格的植物浮床上栽种了水竹芋、美人蕉、千屈菜、鸢尾和聚草等水生植物作为水生植物浮床的素材,并以大片绿色的铜钱草作为主要搭配植物,形成10余个总栽种面积超过220m的植物浮床。具体方案见表2。

3.3 生物操纵技术鱼类品种及密度选择

我国相关实验结果表明:可利用滤食性鱼类鲢、鳙等直接控制富营养化和藻类水华。但是鲢、鳙高密度放养也可能加速天然水域的富营养化。根据中科院水生所谢平等的研究,每立方米水体放养鲢、鳙鱼40—50g,可以有效控制水华,这一方法在东湖、滇池、巢湖的水华治理中得到实际应用。王海珍等在滇池沿岸的池塘进行的围隔放养鲢实验中,鲢放养密度为75g/m3的围隔控藻效果最明显。

由于医院内湖的鱼类放养密度需在长期的生态修复过程中反复摸索,该次生态修复中采用的放养密度为60g/m3。根据内湖水量,前期陆续投放鲢鱼约4000尾,后因正常死亡和为湖中鲶鱼所捕食,数量有所减少,出于景观需求,又投放锦鲤约1000尾。现内湖中鲢鱼与锦鲤长势良好,每尾重量可达1.0—2.5kg,并已繁衍出下一代。

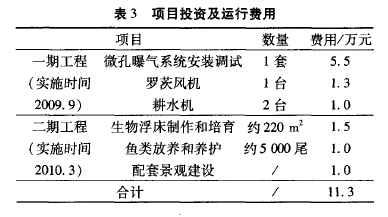

4 项目投资及运行费用

该次整治总投资约11.3万元(详见表3),日常运行开支主要为曝气系统的鼓风机运行所产生的电费,约600—700元/月。

5 整治效果评价

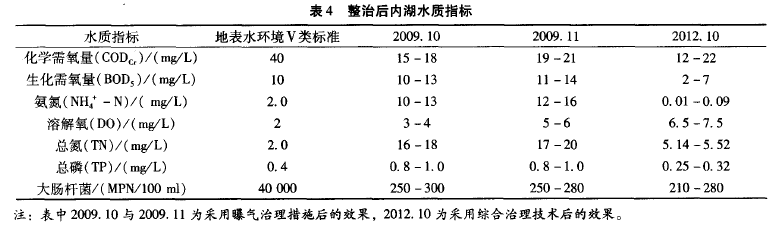

一期工程鼓风机一微孔曝气系统投入运行约60d后,对内湖水样进行了连续检测,发现水质各项指标均改善明显(见表4),尤其CODcr和BOD5有较大幅度的削减,削减量分别达64.4%和64.1% ,溶解氧DO也提升明显,达5.8 mg/L。二期工程栽种了水生植物并投放鱼类控藻,工程完成并投用180d后,CODcr、BOD5、DO与一期修复效果相比略微改善,氨氮(NH4+一N)由12—16mg/L削减为1.5—2.0 mg/L,削减量达91.7% ,可见水生动植物对水体氨氮的削减贡献巨大。

在内湖选取五个点进行的长期淤泥厚度观测发现,三年的生态修复过程中,内湖污泥厚度削减了近60%。究其原因,是人工复氧等技术为水体提供了氧气,使污泥进行着好氧硝化,污泥中微生物处于内源呼吸期,依靠有机物的好氧代谢和微生物的内源代谢稳定污泥中有机成分,达到了污泥减量的目的。

通过人工曝气、种植水生植物和放养鲢鱼、锦鲤等,内湖水质得到明显改善,除总氮(TN)和总磷(TP)分别削减78.6%和84.4%但仍处于Ⅳ类——V类水质标准外,BOD5、CODcr和NH4+一N等主要生化指标已大大下降。三年来,医院内湖的水体生态系统基本得到修复,原来内湖厚度将近0.5m的淤泥仅剩0.2—0.3m。内湖浮床姹紫嫣红的植物和欢快游动的鱼群动静结合,相映成趣,吸引大量人群在湖边停留栖息,赏花观鱼。内湖与院区花红叶绿,生机勃勃的环境完美结合,很好地改善了康复人员的情绪,增加了正能量。

6 结语

由医院内湖三年来人工复氧的良好效果并结合苏州河等的成功案例来看,该技术适用水体规模弹性较大;多种水生植物的吸收和降解及鱼类放养对水体生态修复产生了巨大作用,但水生植物和鱼类各自的净化贡献程度还需进一步研究;利用滤食性鱼类对藻类的刮食作用可避免水体中浮游植物的过量生长,如放养适当密度的鲢、鳙鱼除藻效果最优。医院内湖采用60 g/m3的投放密度对控藻及湖底污泥削减效果较明显。