摘要:阐述了国内外对河道水体修复的几种常用处理技术,分析了生态——生物、物理和化学3种方法的分类及其在我国城市河道水体恢复和水体保持中的应用。

关键词:河道水、水体修复、生物生态修复

1 引言

在城市形成和发展的过程中,城市河流作为重要的资源和环境载体,关系到城市生存,制约着城市发展,是影响着城市风格和美化城市环境的重要因素。我国城市河道水变黑变臭,藻类繁殖现象日趋严重。据调查,我国城市河道大约有50%受到不同程度的污染,对这些河道水体进行治理修复,是社会经济发展、城市景观、生态环境建设的迫切需要。我国城市河道水体污染主要包括氮磷等营养物和有机物污染两方面,而且污染物的来源比较复杂,既有天然源又有人为源;既有外源性又有内源性。控制外源性污染物,可从控制人为污染着手,以法律的手段控制人为污染源的排人。而对内源性污染物,要根据水体中主要控制元素采取不同的方法。目前国际上采用的水体修复技术主要有3种方法:物理、化学和生态一生物方法。

2 河道水体修复技术

2.1 生态——生物方法

水体生态——生物修复技术是国外近来发展很快的一种新技术,是按照自然界自身的规律去恢复自然界的本来面貌,强化自然界自身的自净能力去治理被污染的水体,这是人与自然和谐相处的合乎逻辑的治污思路,也是一条创新技术路线。生态——生物污水处理技术,是利用培育的植物或培养接种的微生物的生命活动,对水中污染物进行转移、转化及降解作用,从而使水体得到净化的技术,具有处理效果好,工程造价相对较低,耗能低或不需耗能、运行成本低廉、无二次污染等优点。还可以与绿化环境及景观改善相结合,在治理区建立休闲和体育设施,创造人与自然相融合的优美环境。所以这种成本低廉的实用技术非常适用我国河道水处理。生态——生物方法主要包括生物膜法、水生植物系统、投放生物菌种或微生物促生剂等。

2.1.1生物膜法

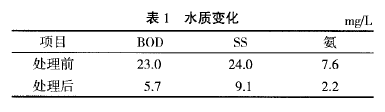

是指用天然材料(如卵石)、合成材料(如纤维)为载体,河道水经过时,在其表面形成一种特殊的生物膜,生物膜表面积大,可为微生物提供较大的附着表面,有利于加强对污染物的降解作用。其反应过程是:(1)基质向生物膜表面扩散;(2)在生物膜内部扩散;(3)微生物分泌的酵素与催化剂发生化学反应;(4)代谢生成物排出生物膜。经过这些反应后水体基本得到净化,再排入河道中。日本坂川崎净化场就是河道水体修复典型的例子,从几年的观测表明,河道污染水体有了明显的改善。古崎净化场是一座利用生物——生态修复技术的水净化场。其原理是利用卵石接触氧化法对水体进行净化。古崎净化场建在江户川的河滩地下,充分节省了土地,是地下廊道式的治污设施。水净化场结构十分简单,主体结构是高4.5m,长28m的地下矩形廊道,内部放置直径15~40cm不等的卵石。用水泵将河水泵入栅形进水口,经导水结构后水流均匀平顺流人甬道。另外有若干通人廊道内。净化作用主要由以下3方面组成:(1)接触沉淀作用,污水经过卵石与卵石问的问隙,水中的漂浮物触到卵石即沉淀;(2)吸附作用,由于污染物自身的电子性质,或由于卵石表面生物膜的微生物群产生的黏性吸附作用;(3)氧化分解作用,卵石表面形成一种生物膜,生物膜的微生物把污染物作为食物吞噬,然后分解成水和CO2。表1是几项水质指标在处理前后的变化值。

2.1.2 水生植物系统

水生植物系统对水体的净化作用主要有以下几种:(1)吸收作用。主要是利用水生植物(例如风眼莲、芦苇、狭叶香蒲、丽藻等)吸收利用污水中的氮磷元素及水中一些重金属元素。(2)降解作用。水生植物群落的存在,为微生物和微型生物提供了附着基质和栖息的场所。这些生物能大大加速截流在根系周围的有机胶体或悬浮物的分解矿化。(3)吸附、过滤、沉淀作用。浮水植物发达的根系与水体接触面积很大,能形成一道密集的过滤层,当水流经过时,不溶性胶体会被根系粘附或吸附而沉降下来,特别是将其中的有机碎屑沉降下来。一般来说,内源污染的主要贡献者是水中的有机碎屑。(4)对藻类的抑制作用。水生植物和浮游藻类在营养物质和光能的利用上是竞争者,前者个体大、生命周期长,吸收和储存营养盐的能力强,能很好的抑制浮游藻类的生长。如用配植石菖蒲的水培养藻类,可破坏藻类的叶绿素a,使其光合速率、细胞还原ITC的能力显著下降。另外,水生植物根圈还会栖生某些小型动物,如水涡牛,能以藻类为食。

植物发挥的作用不仅是在美学方面,在臭味控制、昆虫控制及污水处理方面也发挥重要的作用。杭州市从2000年6月开始,在南应加河上进行水生植物水面种植净化水体试验,试种植物主要包括美人蕉、水竹、空心菜和水稻等。具体要求达到:消除水体异味、水体透明度接近1 m、每年的植物景观时问在l0个月以上、基本恢复水体的自净功能。

经工程实施后的监测情况来看,制定的要求基本上达到。水体透明度从实施前的5cm增加到实施后最好时达1m以上,并得到了较好的维持;氨氮和总磷甚至分别比实施前下降4倍和11倍;其他如高锰酸盐指数(C0DMn)、溶解氧(DO)等也有较显著的提高,还出现了鱼类和甲壳类水生动物。

2.1.3 生物菌种和微生物促生剂

就是直接向污染河道水体中投加经过培育筛选的一种或多种微生物菌种和投加微生物促生剂(营养物质)。目前对于在污染水体中直接投加微生物菌种的生物修复技术争议较多,焦点集中在使用菌种是否带来环境安全性问题。另外对于流动性且污染程度较轻的水体来说,直接投放微生物菌种效果不是很好。而对于投放微生物促生剂,不存在安全性问题,而且通过促生作用,促进了污染物降解微生物生长,使污染水体的BOD5,CODcr迅速下降,溶解氧明显上升,黑臭消除。生物检测结果表明,投放药剂后的河道中,微生物由厌氧向好氧演替,生物由低等向高等演替,生物的多样性不断增加。同时,它还是一种投资少,成本低,见效快的水体修复技术。

2.1.4 河道曝气复氧

污染严重的河道水体由于耗氧量大于水体的复氧量,溶解氧降低,甚至处于缺氧(或厌氧)状态。向缺氧(或厌氧)状态的河道进行人工充氧(此过程称河道曝气复氧)可以增加河道的自净能力,改善水质,改善和恢复河道的生还能力。

河道曝气复氧对消除水体黑臭效果已被许多例子所验证。周杰等通过河道曝气技术使溶解氧(DO)浓度提高,消除了水体中的致黑臭物质,有效改善或缓解黑臭现象。王文林等在张家港市重污染河道花园浜河中引入了太阳能曝气治理技术,结果表明,上、下游30m范围内水体的DO浓度比对照区显著升高,特别是底层水体DO浓度升高了5~8倍;运行一段时间后,水体的透明度得到明显改善,水体中的化学耗氧量(COD)、总氮(TN)、氨氮(NH4+-N)、总磷(TP)浓度则显著降低,对其最大去除率分别达到37.2% 、16.9% 、45.6% 和33.5%。

其原理是水中的溶解氧与黑臭物质(如H2S,FeS等)之间发生了氧化还原反应,反应速度快。由于黑臭物质(还原物)的耗氧量是COD的一部分,这部分物质的去除可降低水体的COD。同时河道充氧还可以使处于厌氧状态的较松散的表层底泥转变为好氧状态的较密实的表层底泥,因而可减缓深层底泥中污染环境物向上覆水体的扩散。此外水体的曝气复氧有助于加快恢复黑臭状态的河道水生态系统。

2.1.5 生物操纵技术

是指在湖泊富营养化控制方面运用生物操纵措施即增加凶猛性鱼类数量以控制浮游生物食性鱼的数量,从而减少浮游生物食性鱼类对浮游动物的捕食,以利于浮游动物种群(特别是枝角类)增长,浮游动物种群的增长加大了对浮游植物的摄食,这样就可抑制浮游植物的过量生长以至水华的发生。崔福义等在30g/m3,水体的放养生物量下,对微型生态系统中鲢、鳙鱼的生物操纵作用进行了实验研究。结果表明:鲢、鳙鱼的放养,尤其是混养可有效抑制水体中水蚤类浮游动物的孳生,而且水体中氮、磷等营养物质得到了一定程度的去除,浮游藻类尤其是蓝、绿藻的生物量也被控制在较低的水平,从而有效控制水体富营养化进程。

2.2 物理方法

包括疏挖底泥、引水冲淤、截污治污、机械除藻等。

2.2.1 疏挖底泥

是指把污染底泥从河道中清除出去,可以较大程度地削减底泥对上覆水体的污染贡献率,从而改善水质。但是,其中却存在许多问题,对特定水体而言,对其底泥的疏浚是否有必要,或者疏浚到什么程度就可以达到所需水质的要求,才不至于将深层底泥中富集的重金属等污染物质暴露出来而二次污染上覆水体。国内外许多专家都反对这种清除河道的方法,因为如果深层底泥中富集的重金属一旦暴露出来,这将是非常危险的。另外,被清除出来的污泥的最终处置也是一个问题,是安全填埋还是合理利用。这些都要进行充分的研究证明才可得出具体的方法。例如瑞典的Trummen湖,清除表层1 m厚的底泥后,水深增加1.1~1.7m,TP浓度迅速下降,这种状态维持了18 a。

2.2.2 引水冲淤

是指引进外部清洁水源来改善河道水水质。对于浮游植物的生长量来说,河水的滞留时间是关键性控制因素。如果流入河道的污水只在河道作短暂的停留,即使河道中的营养盐极为丰富,也只能生产极为有限的生物量,其数量比预想的要少得多。因此在水源允许的情况下,引进外部清洁水源,增加河水水量,这样既可以人为地缩短水在河道中的停留时间,使污染河水不易在河道中滞留而导致黑臭,同时又可通过引水时河道水动力学重要条件的改善使水体复氧量增加,有助于河道自净能力的提高。引水技术改善河道水体水质的实例较多,如上海苏州河的综合调水工程,福州内河的引水冲污工程。另外,成都市府南河的综合整治、苏州古城河道的治理工程中曾对调水技术进行过实验:调水并未减少污染河道的污染物通量,只是由于清洁水的大幅度增加使污染水质得到改善。总的来说,对于污染河道上游或附近具有充足的清洁水源、水利设施较完善的河网地区,利用调水改善河道水质是一种投资少、成本低、见效快的处理工程。

2.2.3 截污治污

即将原本直接排人城市河道水体的污水收集到污水厂处理后再排放。目的是削减排人受纳水体的污染物总量,为进一步净化水质创造条件。武汉东湖的水果湖水域,在污水截流后,湖水中BOD ,TP,TN,SS逐年上升的趋势得到遏制,污染物总量逐年下降,水中溶解氧上升,湖区水环境得到明显改善。

2.2.4 机械除藻

河道中藻类的大量增殖,使得一些以河道水作为水源的一些水厂不同程度地受到季节性藻类的威术的难度,提高了制水成本。因此解决富营养化河道水技术是一项非常重要的任务。河道水除藻技术可参考湖泊水处理技术,用处理湖泊水藻类的方法来处理河道水藻类。如直接过滤除藻工艺、气浮法除藻、慢滤池过滤、微滤机除藻等方法。同时还有生物和化学方法去藻,如生物膜法除藻、ClO2除藻、03和活性炭处理、投加Fe3+或A13+盐。这些方法都是通过实验证明的,效果不错。

2.3 化学方法

是指用化学药剂去除水中污染物。如今市场上有许多不同种类的新型高分子合成药剂。不同的药剂对水质控制参数的去除效果也不一样。利用药剂法去除水中污染物例子很多,如天津市津河水处理工程的初期工程,采用了天津市绿洁公司生产的高效净水剂对津河水进行处理,此净水剂是由多种药剂复配并加催化剂组成。处理后的水不生藻类,水体澄清不显色,臭味降低,对COD,NH3-N,BOD5,SS都有一定的去除率,尤其是对TP的去除率,处理后水中总磷含量达到了0.025 mg/L,符合景观娱乐用水的A类标准。总的来说,用化学药剂处理河道水,使用方便、见效快、效果明显,但是费用比较高,而且易造成二次污染。

3 结语

上述修复技术各有特点,根据河道水体的污染的实际情况选择合理的修复技术十分重要,对于大型河道水体治理,常常采用几种技术组合进行处理。如苏州河环境综合治理一期工程就是一个典型的使用多种水体修复技术的实例,考虑到各阶段不同的治理目标、各种不同性质的污染源与现有的水利设施,工程中采用了引水冲淤、河道曝气复氧、底泥疏浚等修复技术,取得了良好效果。

以上这些技术只是对被污染的水体采取的一种末端措施,最根本的还是要削减河道污染源的排人,保持河道清洁、清淤清杂,以减少污染源的人为性和外源性。避免污水直排河道,建设污水处理厂和集中式污水处理系统,对于超标排污者,严格依法查处。建立有主有从、有统一监管、有依法分管、职权和义务清晰、高度协调、高效运作的水环境管理体制,这才是当务之急。

来源:《环境保护与循环经济》